Por Jorge Baca Campodónico, publicado en Expreso

Durante muchos años, la izquierda peruana ha elogiado el modelo económico boliviano como el ideal a seguir por el Perú. Sin embargo, en agosto próximo los bolivianos acudirán a las urnas en medio de una crisis económica sin precedentes, resultado del modelo económico socializante adoptado por Evo Morales en 2006. El Perú, especialmente la población del sur del país, debe aprender de la experiencia boliviana para evitar cometer los mismos errores en las elecciones de 2026.

Perú y Bolivia se han embarcado en viajes económicos diferentes en las últimas décadas. Mientras que Perú, desde 1990, ha adoptado un modelo económico liberal basado en la ortodoxia macroeconómica, Bolivia ha seguido un modelo redistributivo centrado en el Estado, inspirado en el socialismo, la nacionalización de sectores estratégicos, controles de precios, subsidios y un fuerte papel estatal en la orientación de la inversión y la redistribución social.

Uso de recursos y sectores estratégicos

Mientras que el Perú prioriza la minería y las agroexportaciones en manos del sector privado, con un papel subsidiario del Estado, Bolivia depende del gas natural y el petróleo, gestionados por empresas estatales como YPFB.

El gobierno del Perú utiliza los impuestos que recauda de los agentes económicos privados para proveer servicios públicos, construir infraestructura y financiar transferencias a los gobiernos regionales y locales, manteniendo la estabilidad macroeconómica. En cambio, el Estado boliviano ha venido gastando mucho más de lo que recauda y ha dilapidado las reservas del banco central y los fondos que habían acumulado los bolivianos en las administradoras de pensiones, para sostener el gasto social, los subsidios y la inversión pública. Estas políticas inicialmente redujeron la pobreza, pero han creado rigideces fiscales a largo plazo que han explotado en los últimos años.

Balance fiscal y deuda pública

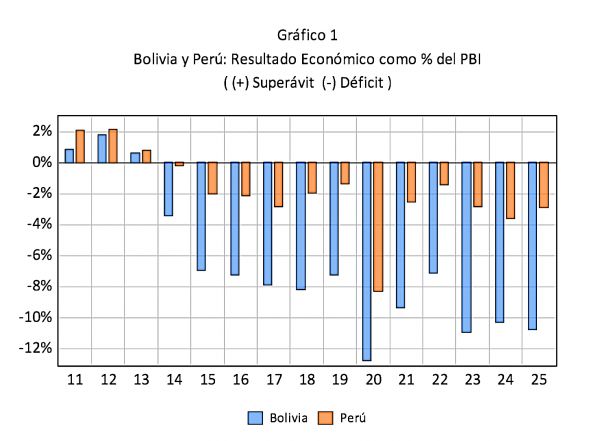

Hasta 2013, ambos países experimentaron saludables superávits fiscales gracias a los favorables precios de sus recursos naturales. Sin embargo, con la caída de los precios a partir de 2014, Bolivia ha incurrido en déficits fiscales persistentemente altos para mantener el crecimiento del PIB (ver Gráfico 1). Los déficits del Perú han sido más contenidos, con un fuerte repunte en 2020, seguido de una consolidación. Sin embargo, el reciente deslizamiento desde 2023 sugiere que las presiones fiscales están resurgiendo y que estamos empezando a imitar el camino seguido por Bolivia.

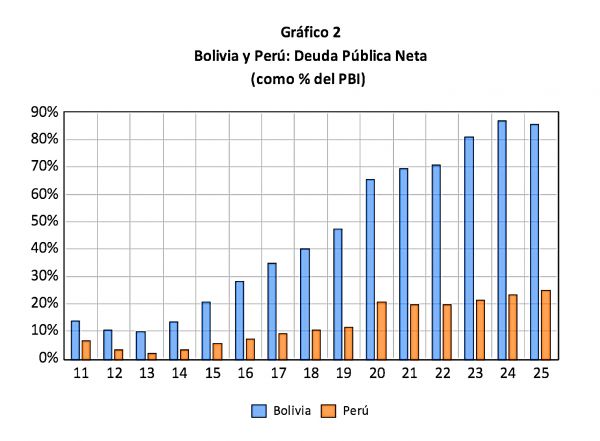

Los abultados déficits fiscales de Bolivia se han traducido en un incremento exponencial de la deuda pública, que ya se aproxima al 90 % del PBI, y han obligado al fisco boliviano a recurrir al financiamiento del banco central en los últimos años (ver Gráfico 2). En contraste, la estricta disciplina fiscal del gobierno peruano permitió reducir la deuda hasta 2013 y lograr el ansiado grado de inversión.

Lamentablemente, en los últimos años el Perú ha venido relajando su política fiscal y la deuda pública neta ha iniciado un camino ascendente, que corre el riesgo de seguir los pasos de la deuda pública boliviana.

Inversión y crecimiento del PIB

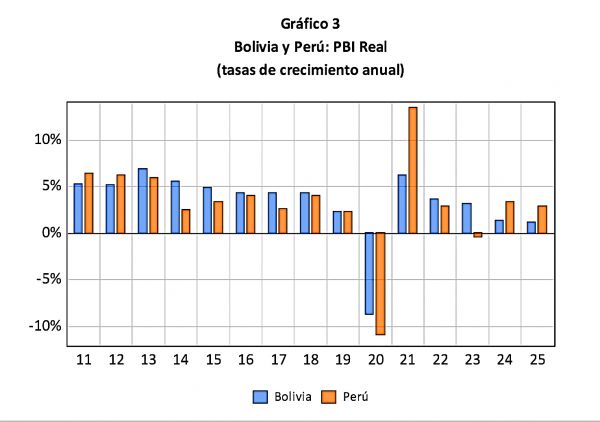

La trayectoria de crecimiento del Perú ha sido relativamente más volátil, influida por los ciclos mundiales de las materias primas y los vaivenes políticos internos. El crecimiento más estable, aunque más bajo, de Bolivia se alinea con el papel estabilizador de su tipo de cambio fijo, aunque a costa de una menor flexibilidad para responder a los shocks (ver Gráfico 3).

Ambas naciones crecieron a promedios similares, pero la composición difiere marcadamente: en Perú, la inversión es privada, cuenta con apoyo extranjero y responde a las condiciones del mercado, especialmente en minería e infraestructura. En Bolivia, la inversión es impulsada por el sector público, haciendo hincapié en la infraestructura social y las empresas estatales, pero con una captación limitada de capital privado.

Tipo de cambio y vulnerabilidades externas

El tipo de cambio de Bolivia se ha mantenido prácticamente fijo en 6,91 bolivianos por dólar desde 2011. Esto ha ayudado a anclar la inflación, pero también ha limitado el ajuste externo y ha contribuido al agotamiento de las reservas internacionales. El drenaje de las reservas de Bolivia ilustra el costo a largo plazo de defender una paridad mientras se incurre en déficits fiscales y de cuenta corriente.

En el Perú, el tipo de cambio ha fluctuado alrededor de 3,50 soles por dólar, lo que refleja el régimen de flotación administrada. El sol se depreció entre 2013 y 2021, y luego se estabilizó gracias a la política monetaria de metas de inflación del BCRP. Perú ha mantenido un fuerte superávit comercial desde 2017, impulsado por las exportaciones mineras y una base exportadora diversificada.

El superávit de Bolivia es modesto y se está reduciendo, lo que refleja el aumento de las importaciones y la menor diversificación de sus exportaciones. Perú ha conservado un sólido colchón de reservas en el banco central (en 2024, US$ 79,2 mil millones), mientras que Bolivia cuenta con solo US$ 1,9 mil millones, lo que genera preocupaciones sobre la vulnerabilidad externa y la sostenibilidad de su régimen de tipo de cambio fijo.

Inflación

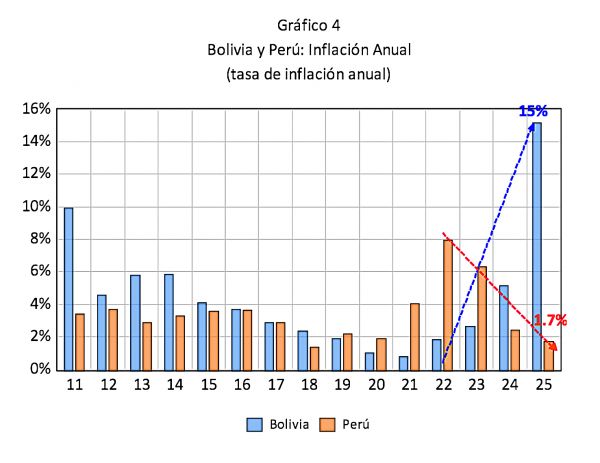

Perú experimentó picos de inflación más pronunciados después de la pandemia, especialmente en 2022–2023, impulsados por los choques de oferta mundial y las crisis políticas internas (ver Gráfico 4), pero que han sido administrados eficientemente por el banco central peruano.

Bolivia mantuvo una inflación notablemente baja, en gran parte debido a los fuertes subsidios y controles de precios, aunque esto ha tenido un alto costo fiscal (ver Gráfico 4). Sin embargo, el recurrente financiamiento del déficit fiscal por parte del banco central boliviano ha contribuido a la aceleración de la inflación en los últimos años (15 % en 2024).

Resultados sociales y compensaciones de equidad

Si bien el modelo de Bolivia logró reducir temporalmente la desigualdad y elevar los niveles de vida rurales a través de transferencias monetarias y empleo público, ha tenido costos a largo plazo, debilitando la credibilidad institucional, la inversión privada y erosionando las cuentas fiscales. Ahora está pagando las consecuencias.

El modelo liberal peruano, por el contrario, estimuló la acumulación de capital y la estabilidad macroeconómica, pero ha tenido limitaciones en la distribución del ingreso, especialmente en regiones remotas, donde la presencia del Estado sigue siendo mínima, a pesar de la riqueza generada por los recursos naturales.

A pesar de los resultados negativos palpables de Bolivia en los últimos años, las políticas fiscales peruanas se han alejado cada vez más del modelo económico inicial, alineándose más estrechamente con el modelo boliviano de intervención estatal. Este cambio es evidente en el enfoque del gobierno hacia la gestión fiscal, con un énfasis cada vez mayor en la participación del Estado en la economía.

Una excepción a este viraje hacia el populismo ha sido el Banco Central del Perú, que ha mantenido su gestión independiente de las políticas monetaria y cambiaria, constituyéndose en una excepción a esta tendencia. Sin embargo, si la trayectoria actual continúa, el Perú corre el riesgo de enfrentar desafíos económicos similares a los de Bolivia, incluido el aumento de los déficits fiscales y de la deuda pública como porcentaje del PBI.

Este escenario complicaría los esfuerzos del Banco Central del Perú por mantener la estabilidad económica y controlar la inflación.

Fuente: CanalB

El fiscal de la Nación, Tomás…

Rutas de Lima anunció que suspenderá…

El excanciller peruano Luis Gonzales…

En medio del foro empresarial…

La Subcomisión de Acusaciones…